Worum es hier geht

Meine Motivation

Seit rund zwei Jahren lebe ich in Frankreich. Ich bin absolut kein Frankreich-Kenner und habe nicht einmal die Sprache richtig gekonnt, als ich hierher gezogen bin. Zusätzlich zu der Sprache musste ich viele Dinge entdecken und verstehen, die für Franzosen selbstverständlich sind. Dabei bestand die Herausforderung darin, mein Leben weiterhin nach bestimmten Werten und Prioritäten auszurichten, was aber in einem fremden Land nicht immer einfach ist.

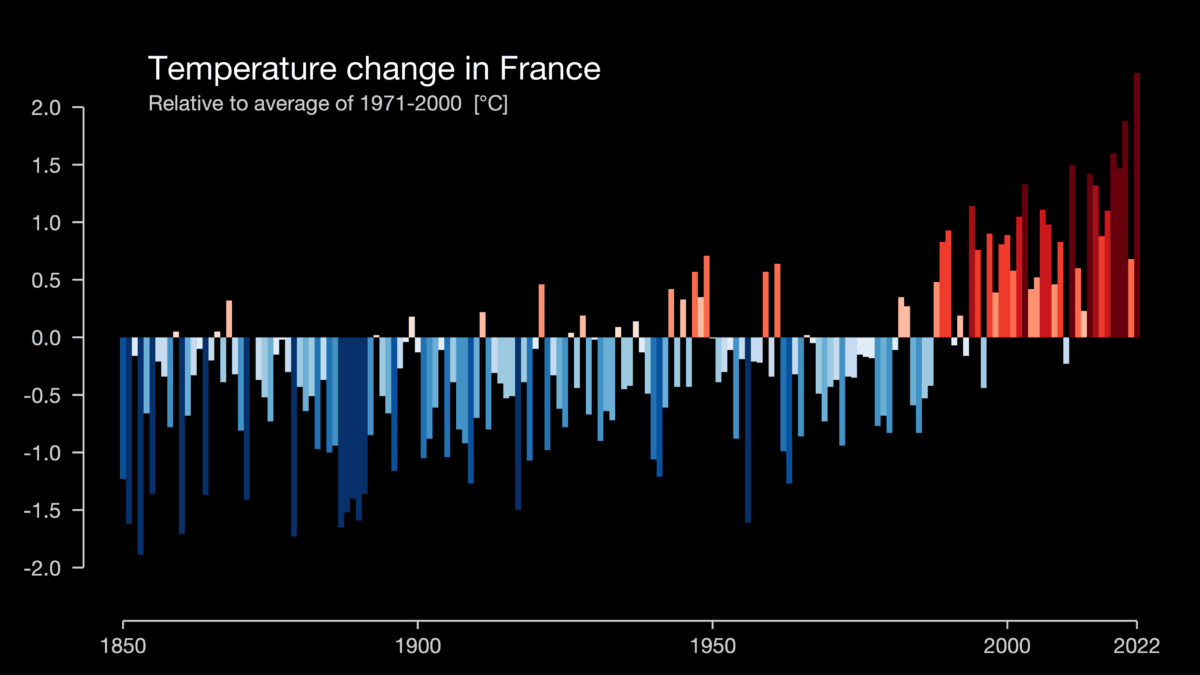

Konkret die Klimakrise betrifft auch hier mein unmittelbares Leben. Die Natur spielt eine immens wichtige Rolle für mich, dazu gehören indirekt auch Landschaften, aber auch bestimmte Weisen zu leben, die Verantwortung für zukünftige Generationen, Respekt für andere Kulturen und die Möglichkeit, das Leben zu genießen, ohne dass mein Geld unbedingt durch die großen Konzerne zirkulieren muss.

Als häufiger Wanderer erfahre ich in den hiesigen Wäldern von den Problemen der Trockenheit, mit der damit einher gehenden Waldbrandgefahr und der Anfälligkeit für Schädlinge, und befreundete Biologen und Naturschützer zeigen mir konkrete Beispiele des massiven Artensterbens. Ganz emotional betreffen mich Aussichten, dass verschneite Winter in Mitteleuropa bald extremen Seltenheitswert haben werden, und als Person mit internationalen Kontakten beunruhigen mich nicht weniger die Folgen globaler Ausmaße, wie zukünftige Konflikte um bewohnbare Lebensräume und die Migrationsströme der Menschen, die ihr Zuhause verlieren werden.

Ich bin nicht der Typ Mensch, der auf einen “Deux ex machina” baut, der die Welt hollywoodreif vor dem drohenden Untergang rettet, und ich glaube nicht an “Gesundbeten”, an eine “Heilung durch Leugnung der Krankheit” oder an den Nutzen einer Ablenkung von der nahenden Katastrophe, indem man die Überbringer der schlechten Nachricht diskreditiert. Für überhaupt nicht zielführend halte ich die Bekämpfung derjenigen, die mit steigendem Aufwand versuchen, die Allgemeinheit wenn schon nicht zur Mithilfe zu bewegen, so doch zumindest davon abzuhalten, unnötig zur Verschärfung der Probleme beizutragen.

Ja, eine gewisse Einschränkung und Umgewöhnung wird nötig sein. Das ist umso schwerer, als Luxus süchtig und abhängig macht, das habe ich auch an mir selbst erfahren.

Soweit zu meiner Motivation.

Natürlich habe ich mich gefragt, ob ich die fachliche Eignung habe, um Empfehlungen über Frankreich zu geben, da ich ja selbst immer noch alle paar Wochen etwas Neues entdecke, und das wird noch lange so bleiben. Andererseits, wann wäre dann der beste Zeitpunkt? Die Zeit läuft uns davon.

Es gibt etliche Artikel über nachhaltiges oder umweltbewusstes Reisen. Was ich aber in meiner ersten Zeit hier gebraucht hatte, waren eher Tipps, um den Alltag “effizient und mit Anstand” zu meistern. Diese Informationen kamen zumeist von Freunden und Bekannten. Wenn ich die nicht gehabt hätte, dann hätte ich oft lange suchen können. Und gerade das will ich anderen ersparen, denn so viel Gemächlichkeit können wir uns leider nicht mehr leisten.

Ein letztes Wort, bevor es losgeht

Die Angaben hier sind natürlich weder vollständig noch unbedingt aktuell. Empfehlungen basieren auf meinen persönlichen Erfahrungen und ich rechne damit, hin und wieder etwas zu verändern oder hinzuzufügen. Gegebenenfalls ist natürlich zu überlegen, ob nicht ein anderes Format als ein Blog besser wäre.

Verkehrsmittel

SNCF

Die französische Bahn wirbt mit ihrer CO2-Bilanz, aber dahinter stecken natürlich diverse Stromproduzenten, die man sich nicht aussuchen kann. Immerhin sind Züge als Massenverkehrsmittel generell sehr effizient. TGVs von einer Region in die andere fahren oft über Paris, was sicher nicht ideal ist, aber sie sind schnell und zuverlässig und daher eine attraktive Alternative zu Autos und Inlandsflügen, die auch in Frankreich völlig vermeidbar sind.

Umgekehrt lässt der Nahverkehr oft zu wünschen übrig. Etliche Male stand auf dem Monitor schlicht “supprimé”, ohne Ersatzverkehr, und an vielen Orten wurden die Bahnhöfe geschlossen.

Preislich lässt sich viel durch Ermäßigungen sparen (z.B. Carte Avantage und regionale Karten). Im Nahverkehr bekomme ich etwa 50% Ermäßigung, im Fernverkehr sollte man rechtzeitig buchen und nachsehen, ob eine Rückfahrt nach dem nächsten Wochenende billiger ist, als zwei Einzelkarten zu kaufen.

Andere Bahnen

Bahnfreunde sollten sich zudem RAILCOOP ansehen. Hier versuchen Freunde des Bahnreisens die Sache in eigene Hände zu nehmen und stillgelegte Strecken wieder in Betrieb zu nehmen.

Car-Sharing

Ohne Auto lebt man in vielen Regionen Frankreichs sehr eingeschränkt. Während der TGV als Prestigeprojekt gehegt und gepflegt wird, haben kleine Bahnhöfe oft das Nachsehen und werden kaum noch bedient. In vielen Gebieten sind Orte, die früher noch eine Bäckerei und einen Gemischtwarenladen haben, nun völlig ohne Angebote zum Einkaufen und die Bewohner fahren zur nächsten Einkaufszone vor der Stadt.

Ich persönlich habe mehrfach das Car-Sharing Citiz benutzt. Man braucht ein Konto, muss aber nicht monatlich zahlen. Bedienung und Kommunikation laufen auf Französisch, das kann also für sprachliche Neulinge wie mich eine ziemliche Herausforderung darstellen.

Daneben gibt es Angebote wie OuiCar, die ich aber noch nicht ausprobiert habe.

Fahrgemeinschaft

Die wohl größte Webseite für Mitfahrgelegenheiten ist Blabla Car. Das ist eigentlich der “Goldstandard” des Reisens, wenn die Bahn zu teuer ist oder nicht fährt. Die Entfernungen variieren von der nächsten Stadt bis einmal quer durchs Land. Fahrer und Fahrgäste werden verifiziert und bewertet (nach Fahrstil und Zuverlässigkeit, Gesamtatmosphäre usw.), zudem kann man Vorlieben angeben, ob man gerne Musik hört und sich unterhält und ob man Raucher und Haustiere akzeptiert.

Bezahlt wird über die Plattform, sobald der Fahrer die Anfrage angenommen hat.

Meine Erfahrungen mit Citiz sind sehr gut, allerdings ist es manchmal schwer, ein Angebot für die gewünschte Strecke zu finden. In Städten wird man oft in der Nähe von Autobahnausfahrten aufgenommen und abgesetzt, die ein Stück vom Zentrum entfernt liegen. Viele Fahrer sind aber so freundlich, ein Stück entgegen zu kommen. Fragen kostet nichts.

Ein paar Freunde haben davon berichtet, dass Fahrer nicht erschienen sind. Das ist mir noch nicht passiert, allerdings wurde bereits eine Fahrt kurz nach der Buchung abgesagt.

Einkaufen

Viele Märkte oder Läden werben damit, dass sie nur Produkte regionaler Produzenten anbieten. Damit unterstützt man nicht nur die Vielfalt der Betriebe, denen eher etwas an einer nachhaltigen Entwicklung liegt, sondern vermeidet auch unnötig lange Transportwege.

Wie auch in anderen Ländern gibt es Bio-Label, viele Bauern aber haben ihre “Hausregeln”, wie sie biologische Landwirtschaft betreiben. Auf den kleineren Märkten, die in vielen Stadtteilen und Dörfern zu finden sind, kann man oft seine eigenen Verpackungen mitbringen, also für Brot, Käse, Eier oder Milch, wenn es technisch machbar ist.

Natürlich ist “Bio” auch hier ein Lebensstil und bezeichnet ein wichtiges Marktsegment, auf den auch Supermarktketten aufgesprungen sind, die dann “Bio” in Plastik anbieten. Vielen Käufern geht es vielleicht um die höhere Produktqualität oder um das Lebensgefühl einer Gesellschaftsschicht der gehobenen Einkommensklassen, was in Frankreich scharfzüngig als “bobo” bezeichnet wird, als “bourgeois-bohème”.

Vermutlich hätte ich lange gesucht, wenn ich nicht konkrete Empfehlungen von Freunden bekommen hätte, welche Alternativen es gibt. Die folgenden drei Angebote sind in den meisten Regionen Frankreichs zu finden.

AMAP

Die “Association pour le maintien d’une agriculture paysanne” ist ein Verbund lokaler Vereine, die eine solidarische Landwirtschaft fördern.

Es läuft so, dass man ein Abonnement von Gemüse, Brot, Eiern, Milch, Fleisch oder anderem bezahlt und dann die “Körbe” (je nach Abo in verschiedenen Größen) auf einer Art Markt direkt von den Erzeugern abholt. Das war für mich immer eine schöne Gelegenheit, um viele Leute aus dem Dorf zu treffen, so eine Art Markt mit persönlicher Note.

Zu der Mitgliedschaft gehörte auch, dass man hin und wieder am Stand half, um Produkte an die anderen Mitglieder auszugeben. Hier lernte ich also allerhand Vokabeln, die mit landwirtschaftlichen Produkten zu tun haben. Hin und wieder gab es zudem Aufrufe, auf einem Hof zu helfen, etwa beim Packen oder beim Steineklauben. Es klingt nach unerwünschter Arbeit, aber ich habe das immer gerne gemacht. So ein Vormittag fand in typisch französischer fröhlicher Atmosphäre statt und man hat dann ein ganz anderes Verhältnis zu den Bauern, als wenn man bloß mit der Anspruchshaltung des zahlenden Kunden ankäme.

Deinen AMAP findest du hier oder per Suchmaschine.

La Ruche qui dit oui

Allein schon der Name hat es mir angetan: Der Bienenstock, der ja sagt. Was steckt dahinter?

Bei diesem Vertriebsnetz bestellt und bezahlt man online, bis ein paar Tage vor dem Termin der Verteilung. Das Bestellte wird dann von den versammelten Produzenten abgeholt, eine Lieferung wird aber auch angeboten.

Es ist also ähnlich wie AMAP, allerdings ohne die persönliche Einbindung. Man trifft die Produzenten, die Aushändigung der Produkte ist aber eher nüchtern, finde ich. Das mag aber von Ort zu Ort verschieden sein.

Hier ist der Link zum bejahenden Bienenstock.

Day-by-day

Das ist einer der Läden, die “en vrac”, also lose, verkaufen. Die Webseiten findest du hier.

“En vrac” existiert allerdings auch in zahlreichen anderen kleinen Läden, die unabhängig betrieben werden. Nicht weit von mir gibt es sogar eine Kneipe, die zusätzlich einen kleinen Laden betreibt. Also einfach die Augen offen halten und andere interessierte Leute fragen.

Too Good To Go

Dieser Service ist in vielen Ländern bekannt und auch in Frankreich funktioniert er hervorragend. Für mich ist er ein Beispiel dafür, wie eine richtig umgesetzte Idee nicht nur Teil einer Lösung sein, sondern auch Spaß machen kann.

Too Good To Go greift die Idee auf, dass Geschäfte vor Ladenschluss übrig gebliebene Lebensmittel billiger verkaufen, um sie nicht wegwerfen zu müssen. Es vernetzt dabei die Läden mit den Nutzern. Auf einer Karte oder in einer Liste lässt sich einfach sehen, wo es im Umkreis noch verbilligte Pakete gibt. Die Sachen sind alle so frisch wie am Tresen, aber als Kunde kann man nicht auswählen, was im Paket enthalten ist. Bezahlt wird bei der Bestellung, das waren bei mir zumeist rund 4 oder 5 Euro, und abgeholt wird das Paket in einem bestimmten Zeitfenster. Im Laden muss ich dann nur noch an der Theke auf der App validieren.

Gebraucht statt neu

Nicht jeder Gegenstand, den wir uns anschaffen, muss frisch aus der Fabrik stammen oder sogar von Fernost zu uns gebracht werden. Viele brauchbare oder neuwertige Dinge landen auf dem Müll, die noch gut weiter verwendet werden können.

Der vielleicht größte Kleinanzeigenmarkt in Frankreich ist Leboncoin. Hier findet man alles von Pflanzen über Möbel bis hin zu Fahrrädern, Computern und Autos, und sogar Immobilien und Jobs. In den meisten Fällen vereinbart man die persönliche Abholung und zahlt in bar beim Anbieter. Vieles lässt sich auch verschicken (nach Hause oder zur Abholung in der Bäckerei oder dem Copyshop nebenan), aber man sollte vorher nachfragen. Auf leboncoin habe ich einen Großteil meiner Möbel und Küchenausstattung, die Hälfte der Zimmerpflanzen, einen Composteur für den Balkon und ein paar seltene elektronische Geräte gefunden.

Bei Emmaüs findet man gebrauchte Möbel, Küchenutensilien, Bücher, Kleidung und vieles mehr. Es handelt sich um eine Art ständigen Flohmarkt mit sozialem Hintergrund, wobei alles repariert und sortiert wird und dann wie in einem großen Kaufhaus zu besichtigen ist.

Banken und Konten

Vielen Leuten ist nicht klar, dass sie bereits mit der Wahl des Kreditinstituts oder der Versicherung eine Entscheidung über die Zukunft unseres Planeten, über Biodiversität und geopolitische Entwicklungen treffen, denn hier haben verschiedene Firmen ganz unterschiedliche Prioritäten – vom verantwortungsvollen Business bis hin zur kaltblütigen Bereicherung auf Kosten der Allgemeinheit.

Dabei sollte man sich nicht vom Greenwashing Sand in die Augen streuen lassen. Neulich sah ich am Bahnhof sogar, pünktlich zum Studienbeginn, auf Studenten zugeschnittene Plakate, in denen ausgerechnet eine der drei “schmutzigsten Banken Frankreichs” ihr Konto mit dem Verweis auf den CO2-Fußabdruck bewarb. Das ist eine häufige Erscheinung, dass Firmen an die persönliche Verantwortung appellieren, seinen Lebensstil einzuschränken, während sie selbst von fossilen Energien profitieren.

Radio France zitiert einen Report, nach dem insbesondere Crédit Agricole, BNP Paribas und Société Générale die fossile Industrie, in Frankreich besonders TotalEnergies, unterstützen. Deren aktuelles Projekt, EACOP, hat sogar die Kritik des Europäischen Parlaments hervorgerufen, die Wirkung für das Klima wird katastrophal sein.

Zum Glück gibt es auch Konten und Bankautomaten bei anderen Banken, unter den weit verbreiteten Instituten ist etwa die Banque postale positiv hervorzuheben. Besonders ans Herz legen möchte ich zudem zwei Banken, die sich explizit ethischen Zielen verschrieben haben: Das ist zum einen die Crédit Cooperatif, mit der ich selbst gute Erfahrungen gemacht habe, und zum anderen die NEF, die nach meinen Kenntnissen plant, in naher Zukunft ein Girokonto für Privatpersonen anzubieten, und dafür Unterstützer sucht.

Stromversorger

Es ist wirklich schwierig, eine Liste empfehlenswerter Stromversorger zu erstellen, da die Kriterien sehr komplex sind. Einige Versorger etwa bieten ein “Ökostrom”-Produkt an, aber damit ist nicht gesagt, dass nicht in dem selben Maß, in dem ein Kunde mehr regenerative Energien bezieht, ein anderer Kunde, dem es egal ist, weniger bekommt. Damit ändert sich unter dem Strich nichts, außer dass einer der Kunden für sein Verantwortungsbewusstsein mehr bezahlt.

Frankreich setzt bekanntermaßen auf Atomstrom, was neben den üblichen Kritikpunkten, Atommüll und das Risiko von Unfällen betreffend, auch die enorme Abhängigkeit von Wasser betrifft.

Energcoop

Energcoop (es handelt sich um einen Partner-Link) war meine Wahl für den Stromversorger, unter anderem deshalb, weil es sich um eine Genossenschaft handelt, wo keine Gewinnausschüttung im Zentrum der Aktivitäten steht. Ich habe mit der Firma gute Erfahrungen gemacht und auch von einem Freund, der einige Zeit dort ist, nur Gutes gehört.

Andere Stromversorger

Für weitere Alternativen empfehle einen Blick auf die Liste des VertVolt-Siegels.